2月19日,“国社之镜·世纪光影”新华社新闻摄影展在内蒙古伊金霍洛旗开展,同步展出“零碳氢城·发展高地”新华社镜头中的伊金霍洛新闻摄影展。

今天在新华社客户端、新华网展示的是“零碳氢城·发展高地”新华社镜头中的伊金霍洛新闻摄影展“民生福祉”“生态屏障”篇章,共55张图片。

民生福祉

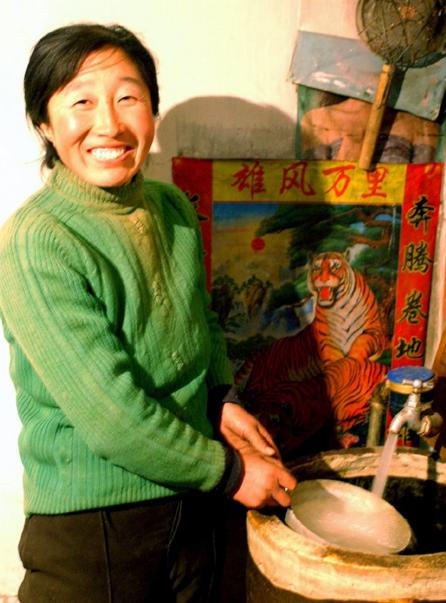

城市景观精美秀气,教育医疗设施完善,养老育幼服务贴心,住房保障政策暖心。在伊金霍洛这片充满爱的土地上,百姓笑容灿烂,幸福生活如歌,绘就了一幅温馨和谐的民生画卷。

2007年4月13日,一名司机在清洁电瓶公交车。从2005年8月22日起,伊金霍洛旗阿勒腾席热镇推行免费公交车制度,相继购置近30辆电瓶车投入运营,方便居民出行。当时,该旗免费公交车开设的4条便民线路基本覆盖了阿勒腾席热镇区。新华社记者 任军川 摄

下图:2007年4月13日,伊金霍洛旗蒙古族中学高一的学生正在上电脑课。近年来,当地加大投入,改善民族教育教学条件,努力提高教育质量。新华社记者 任军川 摄

2008年,乌海人武巧霞随丈夫来到伊金霍洛旗生活,并开了一个小理发店。她坚持每月两次义务为伊金霍洛旗蒙程综合福利院里的近200名60岁到90多岁的老人理发,老人们都把她当做了自己的“亲女儿”(2012年9月30日摄)。新华社记者 赵婷婷 摄

神华新村已建好的样板房(2009年6月26日摄)。

当日,神华集团投资4亿元建设的社会主义新农村工程——神华新村在伊金霍洛旗乌兰木伦镇举行开工奠基仪式。新华社记者 李云平 摄

2010年5月7日,伊金霍洛旗札萨克镇幼儿园孩子在课间玩耍。新华社记者 张领 摄

2012年10月6日,伊金霍洛旗蒙程综合福利院为老人们举办棋牌比赛。新华社记者 赵婷婷 摄

伊金霍洛旗建设完成的保障性住房小区(2012年10月7日摄)。新华社记者 赵婷婷 摄

2012年10月8日,苏桂荣教伊金霍洛旗第四幼儿园的小朋友们唱儿歌。在教育岗位工作了35年的苏桂荣退休不退岗,仍旧奔波于各学校、幼儿园,为孩子编写儿歌,深受孩子们喜欢,被亲切地称为“儿歌奶奶”。新华社记者 赵婷婷 摄

右图:2012年11月6日,伊金霍洛旗第四幼儿园的老师在指导小朋友们认识国旗。

当地近年来加强公立幼儿园建设,着力提高公立幼儿园比重,公立幼儿园主体地位逐步凸显。新华社记者 赵婷婷 摄

下图:2012年3月4日,伊金霍洛旗阿勒腾席勒镇汽车城便民租用房小区一对夫妻在过渡房里。为了有序地推进旧城拆迁,同时也为给大量外来务工人员提供便利的住宿条件,伊金霍洛旗政府自2011年开始投入大量资金建设过渡性安置房。新华社记者 李利军 摄

2013年3月3日,一名小学生在伊金霍洛旗通格朗社区服务中心进行拓展训练。该社区重点开发青少年“5+2”成长服务模式,让孩子们每周在5天学校教育之余,通过2天社区兴趣体验学习,开拓视野、健康成长。新华社记者 赵婷婷 摄

右上:2013年3月5日,在“青少年职业体验中心”,青少年在老师的指导下进行国旗护卫队升旗仪式体验。

下图:2013年3月5日,青少年进行“航天员”职业体验。伊金霍洛旗通格朗社区内的青少年在“青少年职业体验中心”以三分之二的微缩比例,模拟和体验成人的职业角色。新华社记者 赵婷婷 摄

下图:2013年3月12日,居民们在通格朗社区的健身房内使用健身器械。

伊金霍洛旗的通格朗、王府路等社区努力打造多功能型社区,在升级社区硬件设施的同时提升社区服务质量及方式,多角度满足不同人群需求,让社区居民在家门口便能享受到优质的休闲、学习环境。新华社记者 赵婷婷 摄

右图:2013年11月20日,孩子们在伊金霍洛旗民族幼儿园玩“捡羊粪”游戏。

当地自2008年起通过“校安工程”“免费助学工程”等政策的实施,让孩子们享受到优质的教育资源,学前三年幼儿入园率提高到95%以上。新华社记者 金宇 摄

2016年3月5日,一位母亲与孩子在伊金霍洛旗的保障房小区内玩耍。

自2014年起,鄂尔多斯市实现公共租赁住房和廉租住房并轨运行,并扩大保障范围,持本地户籍或持有居住证(含暂住证)满一定年限的居民均可申请保障房。新华社记者 邹俭朴 摄

2021年10月5日,伊金霍洛旗王府路社区的居民在社区健身中心健身、娱乐。

中秋国庆长假期间,伊金霍洛旗王府路社区的许多居民选择了在当地旅游、走亲访友、社区娱乐、社区健身等方式度过一个低碳健康的长假。新华社记者 赵婷婷 摄

2023年4月28日,老年人在伊金霍洛旗助餐点之一的福馨自助餐厅用餐。伊金霍洛旗积极打造老年人助餐点,拓展助餐服务覆盖范围,让老年人享受贴心的用餐服务。新华社记者 李志鹏 摄

生态屏障

昔日黄沙变绿洲,河流湖泊清澈如镜。伊金霍洛旗通过“生态修复+”综合治理模式,打造“绿色矿山+新能源产业+现代农牧业”等融合发展示范基地,推动产业由“黑”变为“绿”、地貌形态由“沉陷区”变为“风景区”。这里,蓝天碧水净土交相辉映,如诗如画,演绎着亮丽北疆的宁静与和谐。

当时,地处塞北的鄂尔多斯高原群众紧抓时机植树造林,绿化家园。2007年鄂尔多斯市财政投入14亿元用于生态建设。新华社记者 任军川 摄

右图:2008年4月26日,在伊金霍洛旗车家渠村,一位农民正在种植云杉。新华社记者 任军川 摄

当日,由当地200多家煤炭企业联合倡议的“鄂尔多斯市碳汇林启动仪式”在伊金霍洛旗布拉格社的一座山头上举行。这项旨在“遏制气候变暖、拯救地球家园”的植树造林工程,初步计划投入10亿元,在5年之内建设10万亩“碳汇林”。新华社记者 贾立君 摄

右图:2021年9月14日,游客在纳林陶亥镇一个采煤沉陷区通过生态修复建成的景区内游玩。

内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇持续推动绿色矿山建设,实施采煤沉陷区生态修复“一矿一策”规划编制和复垦区综合治理方案规划设计,打造矿山公园和景区,形成田园综合体,促进旅游业与农牧业等产业融合发展,助力乡村振兴。新华社发

右图:2021年10月14日,行人从伊金霍洛旗口袋公园水景前走过。

近年来,伊金霍洛旗持续推进煤矿疏干水综合利用工程,将净化达标后的疏干水引入城区生态水系,用于园林绿化、城市清洁等方面,助力美化城市宜居环境。新华社发

结语

作为我国著名的亿吨级产煤大县,伊金霍洛旗在做好做实煤炭产业的同时,产业结构向“新”而行,能源结构向“绿”转变,文化旅游深度融合,努力在绿色低碳产业发展大潮中抢占制高点,正走出一条资源型地区绿色低碳转型发展的新路。