2月19日,“国社之镜·世纪光影”新华社新闻摄影展在内蒙古伊金霍洛旗开展,同步展出“零碳氢城·发展高地”——新华社镜头中的伊金霍洛新闻摄影展。

“零碳氢城·发展高地”——新华社镜头中的伊金霍洛新闻摄影展精选162张新闻摄影图片,通过能源担当、乡村振兴、文化旅游、民生福祉、生态屏障5个篇章,生动再现伊金霍洛旗奋进历程,特别是新时代以来伊金霍洛旗经济社会发展取得的历史性成就、发生的历史性变革。

我们把“零碳氢城·发展高地”——新华社镜头中的伊金霍洛新闻摄影展的所有照片“搬到”这里,呈现给大家。今天展示的是“乡村振兴”篇章,共24张照片。

乡村振兴

以绿色为笔,描绘乡村振兴壮美画卷。产业兴旺带动乡村经济,文化兴盛点亮乡村文明,生态宜居美化乡村风貌。在伊金霍洛这片希望的田野上,已奏响乡村振兴的华彩乐章。

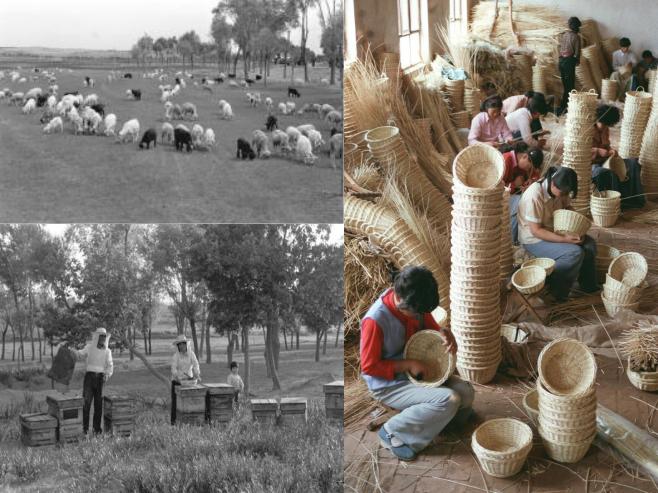

左下:1985年,数以百计的养蜂人从南方来到伊金霍洛旗草原放蜂酿蜜。十年前,这里还是不毛之地的霍洛流沙滩,而今林茂草丰,百花盛开。(1985年10月11日发)新华社记者 杨慎和 摄

右图:1986年4月1日,阿拉腾席热镇柳编厂的女工在编柳条筐。新华社记者 袁苓 摄

右图:2007年4月15日,伊金霍洛旗苏布尔嘎镇一位农民正在为小羊羔添草料。新华社记者 任军川 摄

右上:2020年6月24日,哈达图淖尔村村民在生猪养殖基地的饲料房中准备饲料。

下图:2020年6月24日拍摄的哈达图淖尔村万头生猪标准化规模养殖基地内的沼气储存罐。新华社记者 朱文哲 摄

右上:2020年11月18日拍摄的哈达图淖尔村的粪污发酵塔。

下图:2020年11月18日拍摄的哈达图淖尔村一处养猪基地。

2019年底,哈达图淖尔村建起占地12000平方米的生猪标准化养殖基地,吸引养殖户入住。养殖基地配套有专业化粪污处理系统,让村里的臭味问题逐步得到解决,村容村貌不断改善。新华社记者 刘磊 摄

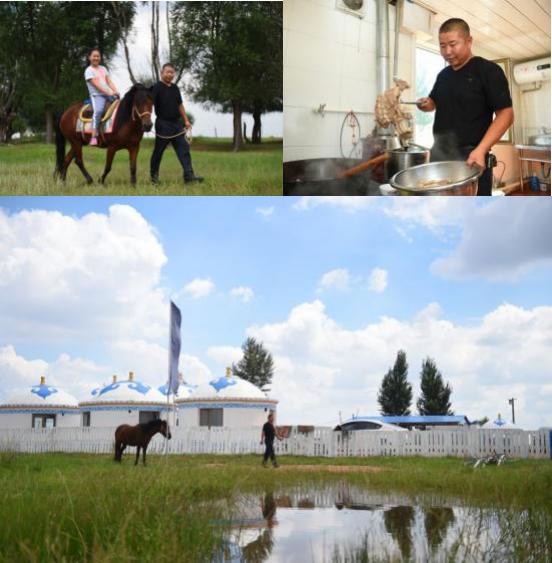

右上:2020年10月14日拍摄的乌兰木伦镇哈沙图村一景。

左下:2020年10月14日拍摄的伊金霍洛镇布拉格嘎查一牧民经营的“牧家乐”。

右下:2022年7月17日拍摄的苏布尔嘎镇益丰寨田园综合体一景。新华社记者 朱文哲 摄

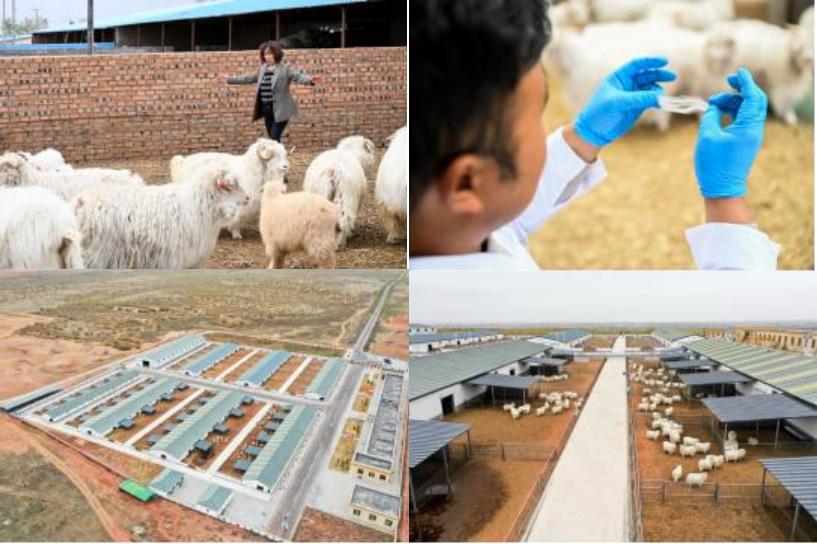

右上:2023年4月27日,在伊金霍洛旗苏布尔嘎镇敏盖绒山羊原种繁育中心内,技术人员在查看羊绒品质。

左下、右下:2023年4月27日拍摄的伊金霍洛旗苏布尔嘎镇敏盖绒山羊原种繁育中心。新华社记者 李志鹏

【纠错】 【责任编辑:杨腾格尔】