位于通辽市科尔沁左翼中旗境内的内蒙古哈民考古遗址公园。新华网发(资料图)

新华网呼和浩特4月11日电(石毅)塞外4月,驱车驶向位于科尔沁草原腹地的内蒙古哈民考古遗址公园(以下简称“哈民遗址”),沿途所见农田沃野,活力涌动。随着气温逐渐回暖,众多游客走进哈民遗址,探寻中华文明三大起源之一的西辽河文明。

哈民遗址位于通辽市科尔沁左翼中旗境内,发现于2010年,是新石器时代中晚期大型史前聚落遗址,距今约5500年至5000年,震惊考古界,被国家文物局评为2011年度“全国十大考古新发现之一”,被中国社会科学院评为“中国六大考古新发现之一”。

2018年5月28日,国务院新闻办公室公布“中华文明探源工程”的研究成果指出——距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。据此,西辽河与长江、黄河并列为中华文明主要起源地之一的重要地位被确立,依偎在西辽河臂弯上的哈民遗址再度引发国内外广泛关注。

“哈民遗址已探明面积17万平方米,目前发掘总面积8200余平方米,清理出房址81座、灰坑61座、墓葬14座、环壕2条、人骨205例、动物骨骼25857件。出土玉器、陶器、石器、骨器、蚌器等文物2000余件,碳化的黍、粟、大籽蒿、大麻等植物种子80多万粒。”哈民遗址服务中心主任董哲说,哈民遗址是中国考古工作中首次在北纬43度以北地区发现的史前聚落遗址,也是我国东北地区最大的史前聚落遗址。

为加强对哈民遗址的保护和利用,将史前文化遗址和科尔沁历史文化根脉保护下来,内蒙古哈民考古遗址公园于2016年正式开园。该遗址公园是集遗址保护、文物展示、考古体验、文化旅游、生态保护“五位一体”的考古遗址公园,分为核心遗址展示区、生活场景展示区、考古模拟体验区、耕作文化体验区、自然人文体验区。

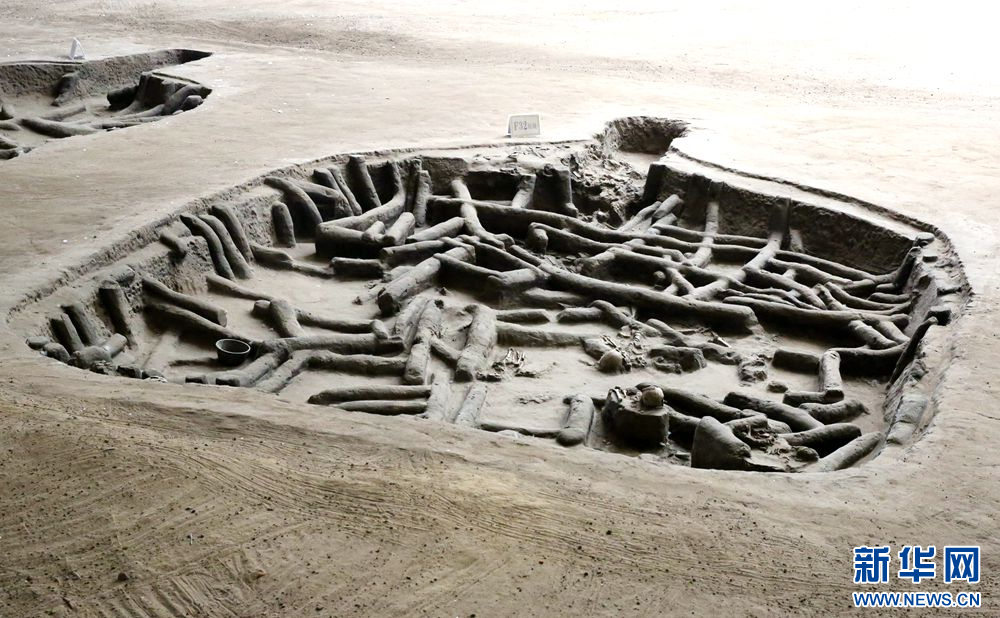

哈民遗址保护展示馆内景。新华网 石毅 摄

哈民遗址保护展示馆内的F32号房址较为完整地保存了房屋顶部的木质构架遗迹。新华网 石毅 摄

走进公园的哈民遗址保护展示馆,相关古遗址原状保护展示真实震撼,游客可以近距离看到距今5000年前居住的半地穴式木质构架房屋遗址。“馆内保护和展示了最精华的21座房址、3个灰坑、1座墓葬,其余已发掘的60座房址全部进行了技术性回填。”讲解员介绍,这座建筑总面积3970平方米的遗址展示馆中没有一根梁柱,完全使用桁架构建出简洁的线条,支撑起整座建筑。

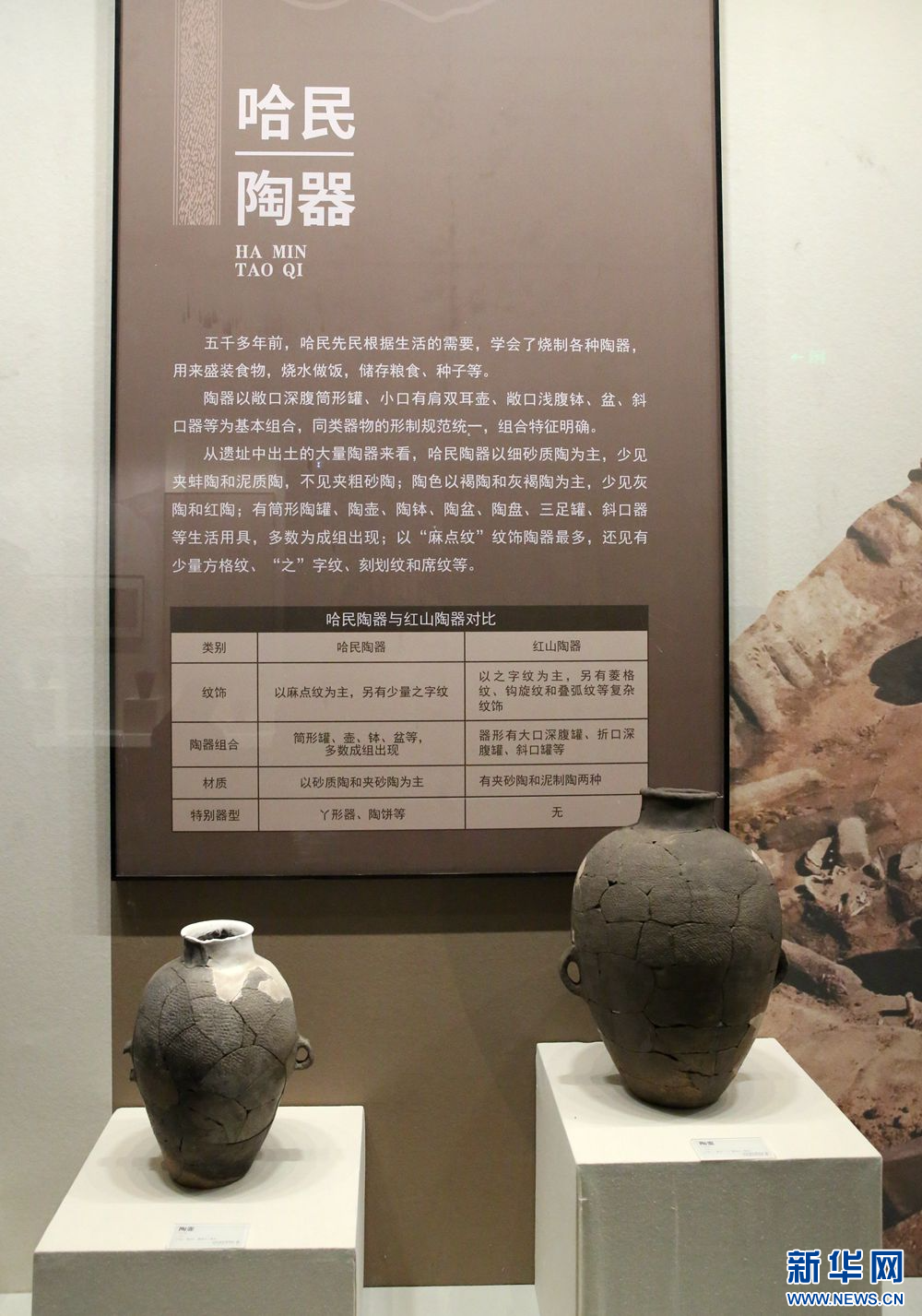

在哈民遗址保护展示馆不远处,一座构造独特的半地穴式建筑格外引人注目,这便是哈民遗址博物馆。该博物馆是受遗址半地穴式房屋和倒塌的房屋木构架所引发的灵感设计而成的二层建筑,一层用土高高堆起,二层略倾斜,窗采用长条式横窗,寓意倒塌的木构架。博物馆建筑总面积4773.8平方米,目前馆藏文物357件,文物品类丰富,类型涵盖石器、蚌器、玉器、骨器、陶器等,在数量和质量上都已形成规模和体系。

哈民遗址博物馆展示的哈民半地穴式房屋和梁柱遗存微缩模型。新华网 石毅 摄

“哈民遗址的发掘,实证了西辽河流域科尔沁地区为中华文明的重要发源地之一,使科尔沁的地域历史实证提前了1000年。”董哲说,自古以来科尔沁草原就以历史悠久、底蕴深厚、钟灵毓秀、人杰地灵而著称。然而由于缺乏实物佐证,史前的科尔沁草原一向被视为边塞蛮荒之地,哈民遗址的发现,改变了人们对科尔沁草原史前的认识和看法,证明了史前位于西辽河流域核心区域的科尔沁草原也是中华文明的发源地之一。

哈民遗址博物馆内展示的哈民陶器。新华网 石毅 摄

哈民遗址博物馆内展示的第40号房址内的97具人骨遗骸照片。新华网 石毅 摄

近年来,作为西辽河流域核心区域的通辽市,以铸牢中华民族共同体意识为主线,系统研究梳理西辽河文化发展脉络,深入挖掘西辽河文化的丰富内涵,传承和弘扬好中华优秀传统文化,不断擦亮“西辽河文化”这张“金色名片”,哈民遗址公园的打造,便是其标志性成果之一。

作为一个集学术研究、文物展示、科普教育和对外交流于一体的重要平台和基地,哈民遗址2016年被自治区文物局公布为“内蒙古自治区首批十大考古遗址公园”;2019年10月被国务院公布为“第八批全国重点文物保护单位”;2021年10月被中国文物协会评为“2021年全国文化遗产旅游百强案例”;2022年9月23日被自治区文化和旅游厅评为国家4A级旅游景区;2023年11月被内蒙古自治区文化和旅游厅发布为省级文明旅游示范单位;2024年5月被自治区旅游协会评为自治区级第三批研学旅游基地。