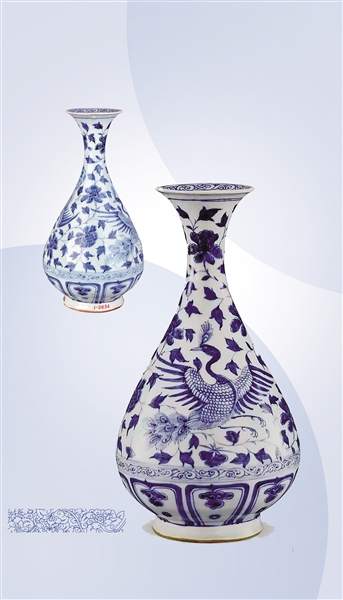

元代青花玉壶春瓶 瓶通高29.5厘米,喇叭口,口径8.3厘米, 最大腹径15.2厘米,圈足,外撇,足径9.4厘米。

元代青花玉壶春瓶 瓶通高29.5厘米,喇叭口,口径8.3厘米, 最大腹径15.2厘米,圈足,外撇,足径9.4厘米。

元代玉壶春瓶腹部中央由卷草纹分割出两部分,上部明显为喇叭形,下部是圈足钵体,这是典型的黄金分割线。

口沿内侧,两条平行弦纹中绘一圈清秀工整的卷草纹。

在满绘缠枝牡丹纹中央绘出一雌一雄2只翩飞起舞的孔雀,雄孔雀头顶有一支羽翎,尾部是一团羽翎;雌孔雀作空中俯冲状,头顶没有羽翎,尾部为传统的三羽纹饰。2只孔雀轻巧灵动,情融于景,在动静之间尽现神韵。

卷草纹盛行于唐代,所以也称“唐草纹”,以植物枝茎作连续排列状构成连续图案。

博物馆是文化传承的殿堂,承载着历史的厚重。通辽市文博院珍藏的元青花玉壶春瓶如同一本古老的史书,记录着元代的风华。瓶身上的青花纹饰仿佛是一幅幅细腻的水墨画,展现着中国传统绘画的精髓。

该院工作人员包乌兰介绍,“玉壶”缘于壶的材质是玉或者是如玉的青瓷;“春”则与古人春天饮酒有关,比如唐代诗人岑参有“玉壶春酒正堪携”,宋代诗人刘辰翁有“中山瑞气和暖,融作玉壶春”的诗句,同时也显示出玉壶春瓶是酒具。而青花瓷器是使用钴料在未烧制的瓷泥胎上绘画,施透明釉后,在高温还原气氛下一次烧成的釉下彩瓷器。釉下钴料在高温烧成后,呈现出蓝色,习惯上称为“青花”。青白相映的色彩效果体现出犹如国画般浓郁的笔墨韵味,艺术魅力极强。

作为中国传统文化的代表性器物之一,玉壶春瓶一直以来深受人们喜爱,成为中国瓷器百花园中的一朵奇葩。关于玉壶春瓶这一名称的来历,有一段广为流传的佳话:相传在宋代熙宁年间,大学士苏东坡去景德镇拜访佛印,在一个制瓷作坊看见一位老人正在拉坯,便对老人说:“久闻景德镇瓷器贯通文化,诗词歌赋皆能以绘画描述,不知能否把《芙蓉楼送辛渐》这首诗的意思表达出来?”说完便吟诵“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”

老人听后略作思忖,须臾间便塑出一个撇口、细颈、敛足的器型,说:“此器如心倒置,谓之‘心到’了,撇口喻示‘敞心扉’,拙器抒志示节,客官以为如何?”苏东坡钦佩之极。佛印赶来,见状欣然写下“清如玉壶冰,贞见玉壶春”的诗句。

虽然这只是个坊间传说,但也说明了文人对玉壶春瓶的喜爱。当代大多数学者则认为,玉壶春瓶最初由唐代寺院里的净水瓶演变而来。玉壶春瓶的定型期是在北宋时期,作为酒具出现,器形轮廓线较柔和。迨及元代,玉壶春瓶已有了独特的时代风貌与形制风格,并以绚丽的艺术特色成为中国瓷器中独树一帜的存在。

元代,玉壶春瓶除传统造型外,还有八棱式和花口式,装饰纹样也更加丰富,包括人物纹、动物纹、植物纹等。元代玉壶春瓶以形大、绚丽的艺术风格展现出别致韵味,再加上与异域文化的碰撞和吸收,使得元代的玉壶春瓶造型及装饰更加丰富,具有十分深厚的文化内涵与艺术底蕴。

1977年10月,哲里木盟(今通辽市)博物馆在库伦旗奈林稿公社白庙子村征集到一件元代青花玉壶春瓶,此瓶出土于一座元代窖藏,为当地村民挖房基时发现,一同出土的还有印花影青罐、钧窑大碗,其中青花玉壶春瓶最珍贵,成为通辽市博物馆的镇馆之宝,是国家一级文物。

这件青花玉壶春瓶颈细长,通体遍饰青花,纹饰繁而不乱,笔画流畅。瓶通高29.5厘米,喇叭口,口径8.3厘米,最大腹径15.2厘米,圈足,外撇,足径9.4厘米。整个器形挺拔修长,稳重大方,体形线条犹如两个对称的“S”形,灵动柔美。

元代青花玉壶春瓶从造型上看,具备当时玉壶春瓶的典型特点,制作独具匠心、巧夺天工,反映出登峰造极的瓷器制作技术水平。喇叭口大小适度、恰到好处,从口部到底部曲线优美流畅,撇足尤显稳重大方。腹部中央由卷草纹分割出两部分,上部明显为喇叭形,下部是圈足钵体,这是典型的黄金分割线,上半部具有美轮美奂的完美曲线,下半部则稳重大方,共同构成了玉壶春瓶精巧的造型特点。

在绘画工艺上,玉壶春瓶体现了元代工匠高超的绘画水平,用料讲究,构图严谨,无论是勾勒平涂还是一笔点画都表现出娴熟的技艺和一丝不苟的匠心。主体纹饰穿花孔雀写实逼真,将孔雀的形态及肢体语言表现得活灵活现;缠枝牡丹纹无论是花朵还是叶子,都体现出工笔画和写意画的完美结合。在满绘缠枝牡丹纹中央绘出一雌一雄2只翻飞起舞的孔雀,雄孔雀头顶有一支羽翎,尾部是一团羽翎;雌孔雀作空中俯冲状,头顶没有羽翎,尾部为传统的三羽纹饰。2只孔雀轻巧灵动,情融于景,在动静之间尽显神韵。

包乌兰说:“元代青花玉壶春瓶之所以能够在众多瓷器中脱颖而出,主要是因为它釉质莹润,器型线条柔美,纹饰刻画流畅,代表了元代瓷器制作的最高水平,具有重要的历史、文化与艺术价值。”(本版图片由通辽市文博院提供 记者 高玉璞 通讯员 包乌兰)