新华社呼和浩特4月24日电(记者王雪冰、邱星翔)暮春的戈壁滩上,阳光为酒泉卫星发射中心披上一层金色的薄纱。此刻,科技工作者们正紧锣密鼓筹备神舟二十号载人飞船的发射任务,而数公里外的东风革命烈士陵园,却以静默的姿态凝视着这片沸腾的热土。

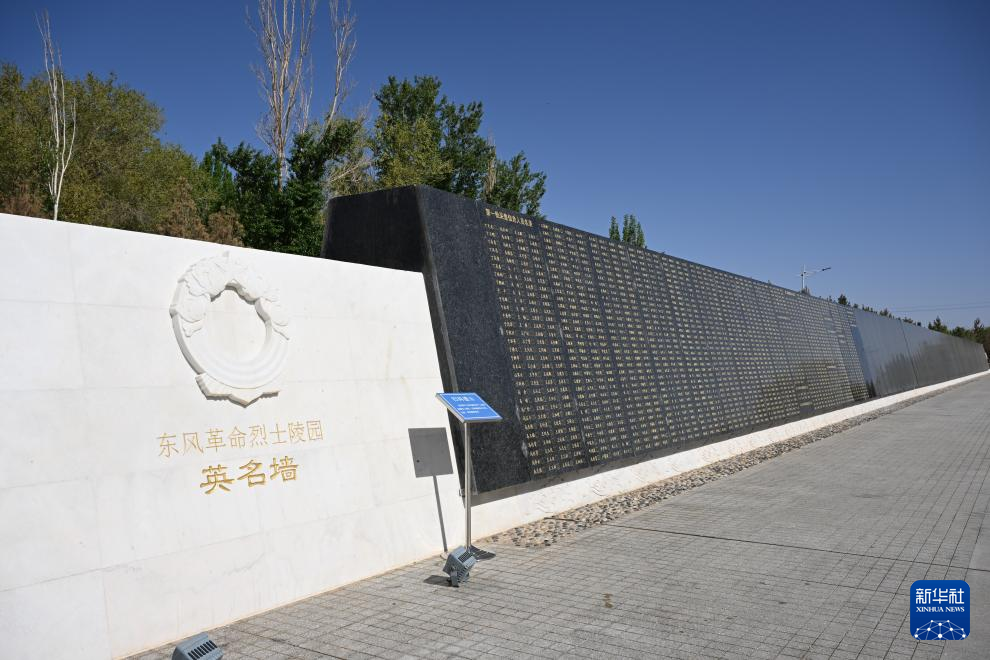

陵园内,一面高耸的英名墙向天穹倾斜,4000余个名字如星辰般镌刻其上。这独特的设计,承载着后辈的深情——愿长眠于此的英灵能以永恒的视角,见证火箭刺破云霄、中华儿女叩问苍穹的壮丽征程。

就在英名墙不远处,一座直指天际的东风革命烈士纪念碑巍然矗立。碑座下安放着共和国元帅聂荣臻的骨灰;碑身后,700多座墓碑整齐列阵,静默无言却声势浩荡,这些平均年龄仅27岁的英雄先辈,将青春和热血献给了中国航天事业。

20世纪50年代末,一批批科研人员奔赴大漠,在内蒙古巴丹吉林沙漠边缘开始建设我国第一个综合导弹试验靶场,他们克服西北荒漠中“千里无人烟,风吹石头跑”的极端环境,为我国的航天事业奠定基石,也永远留在了茫茫戈壁。

在陵园内的一座墓碑前,一棵从砖石缝隙中倔强钻出的榆树迎风傲立,碑下长眠的是24岁的烈士王来。1965年的一次试验任务中,特种燃料意外引燃大火,王来和战友瞬间被火舌吞噬,危急关头,王来拼命帮战友把工作服扒下来,随后挣扎着向远离战友和设备的方向跑去。战友得救了,而他却只在戈壁滩留下了38只焦黑的脚印,和永远定格的青春。

在这里还伫立着许多无名烈士墓碑。他们践行了“死在戈壁滩,埋在青山头”的誓言,将姓名融入航天事业的星河,为后人留下永不熄灭的精神火炬。

每逢重大发射任务前,航天人总会来此肃立“汇报”。这座陵园早已超越纪念的意义,成为连接过去与未来的精神坐标。中小学生在此触摸历史的温度,科技工作者在此汲取奋进的力量,而长眠的英魂,始终与轰鸣的发射塔架共振。

神舟二十号升空之日,恰逢“东方红一号”发射55周年与第十个中国航天日。当火箭尾焰照亮天空,英名墙上的名字将在震颤中熠熠生辉。那一刻,大漠的风将捎去捷报——后来者的脚步,正沿着先烈的足迹,迈向更深远的星辰。