从旅蒙商到社会主义民族贸易

清朝初期,山西、河北、山东等地的汉族商贩开始进入蒙古地区,从事以物易物的商品流动贸易,到清朝中后期,逐渐发展形成了遍及大漠南北、专门从事商业贸易的特殊行业--旅蒙商。

旅蒙商在其发展过程中,针对蒙古地区以牧为主、经济单一、居住分散、交通闭塞的特点,形成不同于内地商业的经营方式。他们用牛车和骆驼载着货物深入草原,边走边卖边收购。他们经营的范围很广,“上自布匹绸缎,下至茶叶葱蒜”无所不包,且多采用以销换购、赊销放帐等灵活多样的经营方法,获利十分丰厚。他们以归化、包头、多伦、海拉尔等边塞城镇为基地,开辟了纵贯大漠南北的多条商路,每年有百万头牲畜,几十万张皮件,数十万斤绒毛和大批的药材、蘑菇通过旅蒙商运销到内地。同时,大量的丝绸、布匹、砖茶、生烟、糖酒等日用品,又通过旅蒙商源源不断地在蒙古各地销售,沟通了蒙古地区与内地的物资交流和经济往来,带动了当地手工业、交通运输业和饮食服务业的发展,在内蒙古的商贸发展史上具有重要的历史地位和作用。

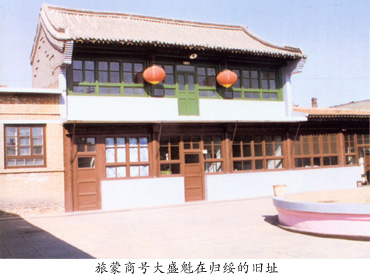

旅蒙商的产生和发展,是蒙汉民族间互通有无的客观需要。但旅蒙商利用草原交通不便,信息闭塞,采取不等价交换的手段,对牧民进行高利盘剥。他们用一块砖茶换一只羊,一双靴子换一头牛,一个烟嘴换一匹马。还利用冬春牲畜瘦弱,牧区青黄不接,向牧民高价赊销生活必需品,以低价预购牛羊和畜产品,以购小还大、购大带小等放账计息手段,牟取高额利润。为了按期收回债务,旅蒙商凭借清廷发给的龙票,与蒙古王公贵族相勾结,印发盟旗盖印担保的 放账印票,写着:“父债子还、夫债妻还、死亡绝后、由旗公还”等强制条款。塞外巨商大盛魁就是利用这些高利盘剥手段,从“人力合股” , 逐步由无资本发展成为拥有资本2 000万两白银,大小分庄20余家,雇员5 000多人,可左右蒙古地区经济的垄断性商贸集团。到清朝末年,蒙古地区欠大盛魁的各种债务高达1 000多万只绵羊的价值。旅蒙商对牧区资源的超额掠夺,造成了蒙古地区资金的大量外流,严重地制约了畜牧业生产的正常发展。同时也给内蒙古商业贸易的健康发展遗留了极为不利的影响。

放账印票,写着:“父债子还、夫债妻还、死亡绝后、由旗公还”等强制条款。塞外巨商大盛魁就是利用这些高利盘剥手段,从“人力合股” , 逐步由无资本发展成为拥有资本2 000万两白银,大小分庄20余家,雇员5 000多人,可左右蒙古地区经济的垄断性商贸集团。到清朝末年,蒙古地区欠大盛魁的各种债务高达1 000多万只绵羊的价值。旅蒙商对牧区资源的超额掠夺,造成了蒙古地区资金的大量外流,严重地制约了畜牧业生产的正常发展。同时也给内蒙古商业贸易的健康发展遗留了极为不利的影响。

1945年11月,内蒙古自治运动联合会提出:“应当确定为人民谋福利的经济政策”和“在贸易上应当是公平交易,互利互惠,并有利于蒙民生计为原则”的政策。1946年3月,联合会成立了内蒙古历史上第一家国营性质的民族贸易公司--内蒙古实业股份有限总公司,在察哈尔盟和锡林郭勒盟建立了6个分公司和若干个流动贸易小组,在解放区开展购销业务。同一时期,东蒙古自治政府在王爷庙成立了东蒙实业公司,在通辽、突泉建有西满实业分公司,在扎兰屯、海拉尔建有利民实业公司等。这些国营性质的商业公司以公平合理的价格,组织供应农牧民急需的生产资料生活用品,收购牧民需要出售的牲畜、皮毛等畜产品。草原上第一次出现了买卖公平、价格合理、真心实意为牧区人民服务的新型民族贸易。公司的贸易活动不仅促进了农牧业生产的恢复和发展,同时支援了全国的解放战争。

1947年5月1日,内蒙古自治政府成立,8月将东蒙实业公司和内蒙古实业公司合并,组建了内蒙古贸易公司,统一管理自治政府辖区的民贸工作。同时加大政策和资金的扶持力度,组织城乡物资交流,控制重要物资的购销,在全区各盟市、旗县增设国营商业网点和集体所有制的供销合作社。到1951年基本上消灭了旅蒙商的高利盘剥现象。1952年,国营商业和供销合作社商业已成为流通领域的主导力量,商品销售总额占全区的60%,批发总额占70%。1952—1956年间,对包括旅蒙商在内的私营商业进行了社会主义改造,一部分私营商业直接过渡到国营商业,大部分商贩转变为合作化商店或合作小组。1957年,国营商业和合作化商业的社会商品零售额已占99%。民族贸易是内蒙古商业贸易的重要组成部分,是具有地区特点、民族特色的商业形式。1951年8月,陈云副总理在第一次全国民族贸易会议上强调指出:民贸工作“是民族政策的具体体现”,“是民族工作重要的一环”,“不要把贸易工作看成单纯的做买卖”,民贸工作者“必须在经济工作上负担着团结兄弟民族、巩固国防的政治任务”。1952年,全国民贸工作会议确定:“对民族贸易公司不规定上缴利润,其资金来源的80%由国家投资,不计利息,其余的20%从银行贷款解决(当时一般国营公司国家的投资只有30%,而且还有上缴任务)”。根据这次会议的精神,内蒙古自治区政府将民贸工作的重点确定为:加强农畜产品收购和生产资料的供应,支持农牧业经济发展,增加农牧民的收入;加强牧区特需商品的供应;支持民族工业的发展;坚持公平合理的价格,解决历史上遗留下来工农牧业产品比价不合理的情况等。1955年内蒙古自治区被国家确定为民贸地区,同年,商业部印发《全国少数民族特需商品目录》,内蒙古有142种(类)商品被列为必备商品,从而使内蒙古的民族贸易有了很大的发展,农畜产品的收购和民族特需商品的供应大量增加。供销合作社和民贸部门在1953—1957年间,共收购牛148万头,羊529万只,皮张1 065万张,羊绒1 026万斤。5年间调往区外的牛羊等肉畜280万头(只),绒毛634万斤,皮张891万张。供应出口的牛羊肉9 134万斤,羊毛1 639万斤,皮张20万张。调往内地农业区的耕畜148 700头,有力地支援了国家的经济建设。同时供销合作社和民贸部门组织生产和运销城乡少数民族所需的生产资料与生活用品,如打草机、捆草机、挤奶机、牛奶分离器、水车、草籽、饲料、蒙古包、文教用品、日用家具以及粮食、砖茶、烟酒、食糖等必需的商品,对促进农牧业发展及各民族人民物质文化生活的改善起到了积极的作用。在“大跃进”期间,由于“左”倾思想的干扰,民贸工作受到冲击,一度造成特需商品停产,市场供应紧缺的局面。1962年全国第五次民贸工作会议重申了民贸工作的重要性,并对特殊商品的生产、供应、销售进一步提出了要求,对边远地区的商业实行“三项照顾”政策(即自有资金、利润留成、价格补贴)。内蒙古 自治区政府颁布了《关于改进和加强民族贸易工作几项规定》,1.对民族特需商品的生产和供应,实行专项安排,给以保证。对于边牧猎区的商品供应实行“优于城市、优于农村”的方针。2.自治区商业厅成立内蒙古自治区民族贸易公司,专门负责管理全区的民族贸易工作。3.经商业部、财政部批准,内蒙古15个旗县列入第一批享受“三项照顾”的民贸地区。对牛羊等38种(类)农畜土特产品实行最低保护价,对砖茶、蒙古靴等21种(类)工业品实行最高限价。4.调整民族用品的生产布局,恢复和加强民族特需商品的生产。由于采取了以上有力措施,内蒙古地区的民贸工作得到恢复和发展,到1964年民族用品的生产恢复到130多种,基本上满足了广大牧民生产和生活的需要。

自治区政府颁布了《关于改进和加强民族贸易工作几项规定》,1.对民族特需商品的生产和供应,实行专项安排,给以保证。对于边牧猎区的商品供应实行“优于城市、优于农村”的方针。2.自治区商业厅成立内蒙古自治区民族贸易公司,专门负责管理全区的民族贸易工作。3.经商业部、财政部批准,内蒙古15个旗县列入第一批享受“三项照顾”的民贸地区。对牛羊等38种(类)农畜土特产品实行最低保护价,对砖茶、蒙古靴等21种(类)工业品实行最高限价。4.调整民族用品的生产布局,恢复和加强民族特需商品的生产。由于采取了以上有力措施,内蒙古地区的民贸工作得到恢复和发展,到1964年民族用品的生产恢复到130多种,基本上满足了广大牧民生产和生活的需要。

“文化大革命”开始后,民贸工作备受摧残,民族特需产品被视为“封资修”,生产厂家关闭或转产,民贸机构和销售部门被撤销。1972年,国务院严肃批评了这种做法。同时,自治区政府召开了专门会议,布置了恢复和加强民族特需商品的生产和供应工作,决定在呼和浩特、锡林浩特、包头、集宁、多伦设立自治区少数民族特需商品生产点,制定9类156种民族特需商品生产目录和177种民族特需商品经营目录。凡大宗共性产品(如马鞍、蒙古刀等15种)列入自治区计划,其它一般产品列入各盟旗计划,保证供应,在定价上采取工业微利、商业低本,或工业保本、商业补贴的政策。

中共十一届三中全会以后,内蒙古的民族贸易迅速得到了恢复,并获得了新的发展。1978年-1985年,国家共投资635万元,用于民族用品生产厂家的基础建设和技术改造。1989年,全区建有专业或兼产民族用品的生产企业163个,职工近两万人,除生产传统的民族特需用品外,研究开发了50多种200多个花色的新产品,民族特需商品的自给率近80%。为适应新的经济形势,从1980年起,民贸企业留成比例由20%提高到50%(一般国营企业为19.3%)。1983年民贸企业自有资金拨款取消,改为银行贷款,利率低于一般企业。利改税实施后,1986年民贸企业批发业所得税定为45%(一般国营企业为55%),1987年又减为35%,民贸零售业按新八级累进税的应征税额减征20%,税后利润全部留给企业。到1987年,全区享受三项照顾的民贸地区增加到50个旗县(市),占全区旗县总数的近60%。

为适应市场开放,多渠道经营、多家竞争的形势和民贸地区市场的变化,1986年,自治区民族贸易公司以内蒙古纺织公司为依托,与惠蒙五交化公司联合开展经营,经营范围扩大为包括侨汇和军特需商品及一部分政策允许的农牧土特产品。1991年5月1日,民族贸易公司与纺织品公司分开,单独成立了内蒙古自治区民族贸易公司。

改革开放以来,为改善民贸地区的商品供应,除统一调拨的商品外,国家还增拨了对民贸地区的专供商品,1981-1990年,国家共调拨黄金226公斤,白银4 000多公斤,专供自行车7.4万辆,手表12万块,缝纫机5万余架。1982年至1985年,每年增供毛线1万公斤、毛毯1万条、呢绒2万米。并对18个边境牧业旗县所需的肥皂、洗衣粉、铝壶、暖水瓶等列为必保商品。随着改革开放的深入和少数民族生活水平的提高,各种家用电器及摩托车、小四轮等交通工具逐渐进入普通牧民的家庭,牧民的生活开始向城市化、现代化迈进,民族贸易已经融入社会主义大的市场经济的环境之中。社会主义民族贸易欣欣向荣,在内蒙古广阔的市场经济舞台上独展风采。

(乌兰其其格)